八代六郎【やしろ ろくろう】大将と、松山一族の歴史

みなさんお元気ですか?出張車検.comの松山です。

第一回帝国議会 衆議院議員 松山義根(旧名は松太郎)・男爵八代六郎元海軍大臣(旧名は松山浦吉)兄弟は記事主 楽田 松山一族のご先祖様。松山義根・八代大将の生家は、記事主の父親の実家です。(親戚の家が史跡レベルと知ったのは、かなり後になってのことでした)。そんな縁もあって私、記事主は昔からご先祖様の出自を知りたいと願っていました。

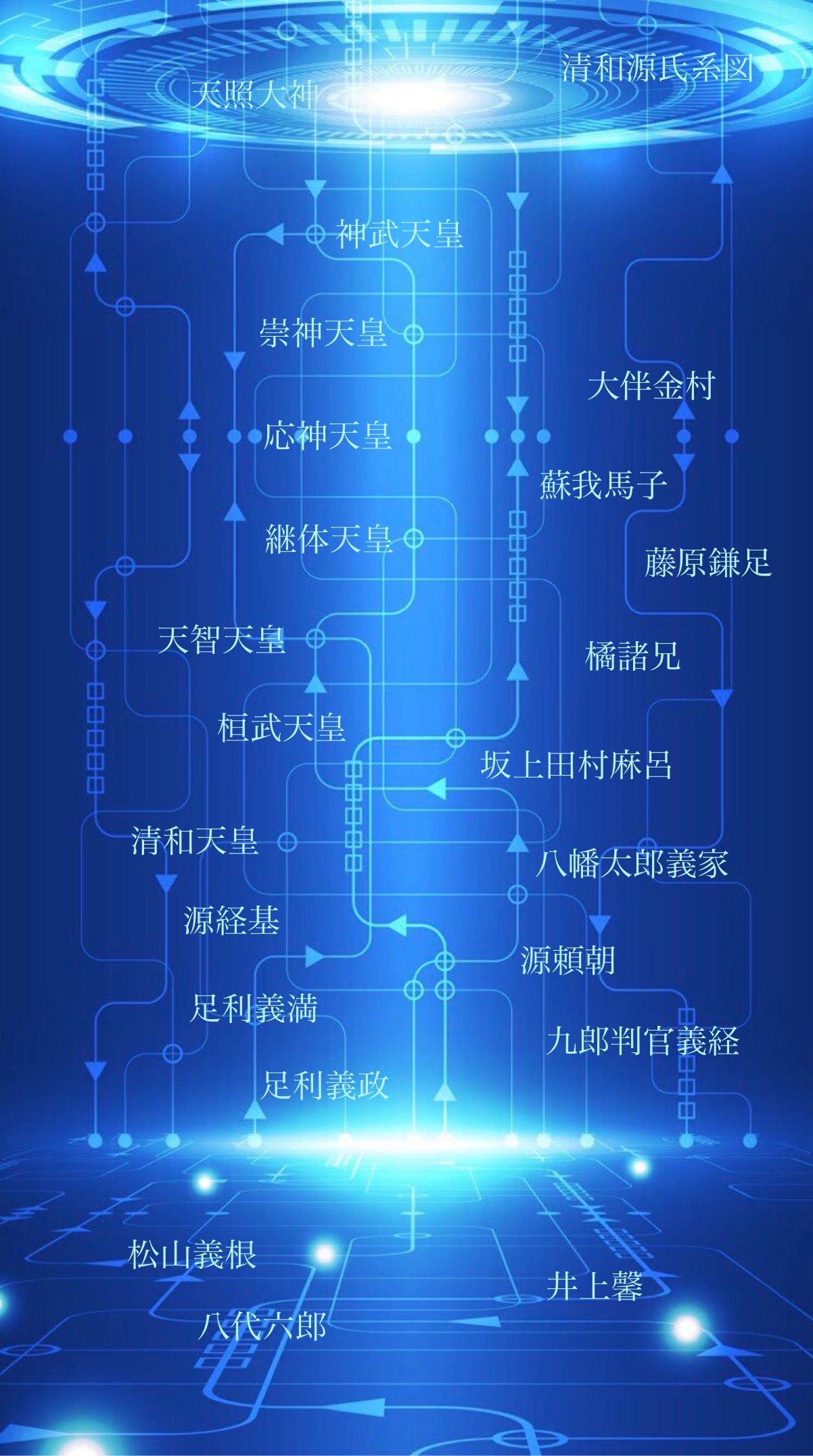

結論から先に書きます。この記事では松山家のご先祖様は清和源氏(摂津源氏)本姓は源朝臣とします。

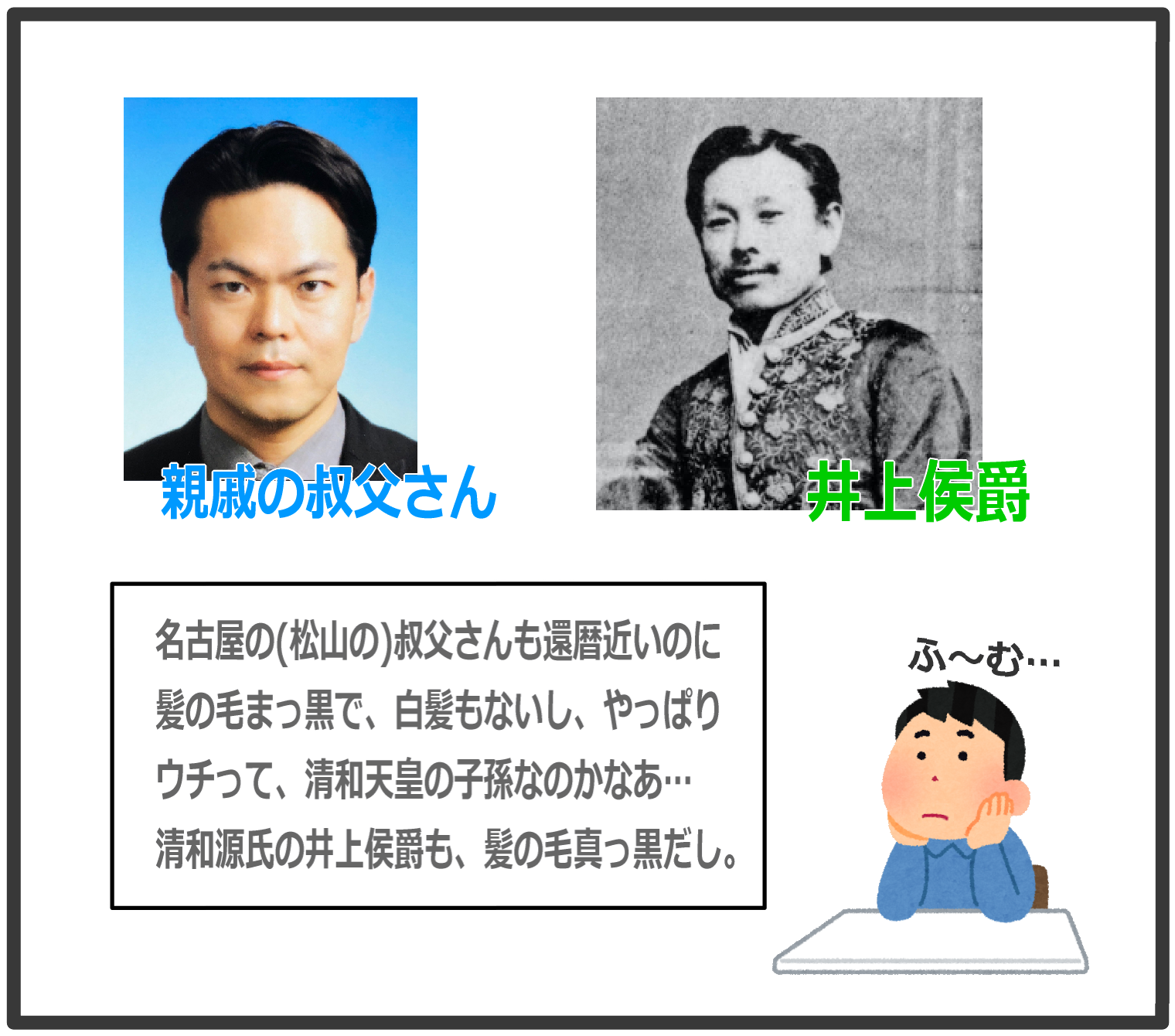

ということは、古代日本史の登場人物の多くは、ご先祖様であって、中世の源氏棟梁・将軍家は男系の親戚筋にあたり、近世では井上馨侯爵も清和源氏の同族。wiki「松山氏は清和源氏の一家系」の記述も「ガチ」ということになります。

記事主の甥っ子がモデル

※記事タイトルと結論に、身内側からツッコミを入れる、歴史少年まつやま君。

一次資料の魔力と魅力

ご先祖様の出自につき、松山一族の伝承や菩提寺等の状況証拠、「楽田村村史」「松山義根文書」「侠将八代六郎」「ど根性に生きた将軍八代六郎男爵」によれば、楠木正成の関係者、もしくは家臣らしいのですが、詳細がわかりません。

そこで記事主は、当時の一次資料を検索してみました。富田林市文化財デジタルアーカイブ様に深く御礼申し上げます。正慶乱離志『楠木合戦注文』によれば、天王寺の構を攻めた楠木正成の軍勢は、四条少将以下、楠木一族、(中略)、判官代松山ならびに子息等、(後略)…とあります。当たり前のように、普通にそこに書いてありました。他人任せではなく、自身のまなこで一次資料を読まないとダメですね。

大楠公と共に戦い抜いた丹羽十人衆

判官代の官職には納得できるものがありました。湊川の戦いのあと、尾張の國の丹羽に根を張り、飛保の曼荼羅寺(後醍醐天皇の叔父が開山)の寺侍になった丹羽十人衆のうちの一家が当家ですが、勅撰寺の寺侍というのは準官職に相当します。楠木正成の部下の地位でありながら、主君を戦場に置いての離脱の末の任官というものは考え難いのです。曼陀羅寺さんは、十人衆の戦績を高く評価したと解します。楽田松山一族全体の長年の疑問のひとつが氷解したことになります。

| 楠木合戦注文 |

| 天王寺の構を攻めた正成の軍勢は、大将軍四条少将隆貞(たかさだ)以下、楠木一族、同舎弟七郎、石河判官代跡代百余人、判官代五郎、判官代松山ならびに子息等、平野(ひらの)但馬前司子息四人、平石(ひらいし)、山城五郎、切判官代、春日地、八田、村上、渡辺孫六、河野湯浅党一人、その勢五百余騎、その外雑兵数を知らず。 |

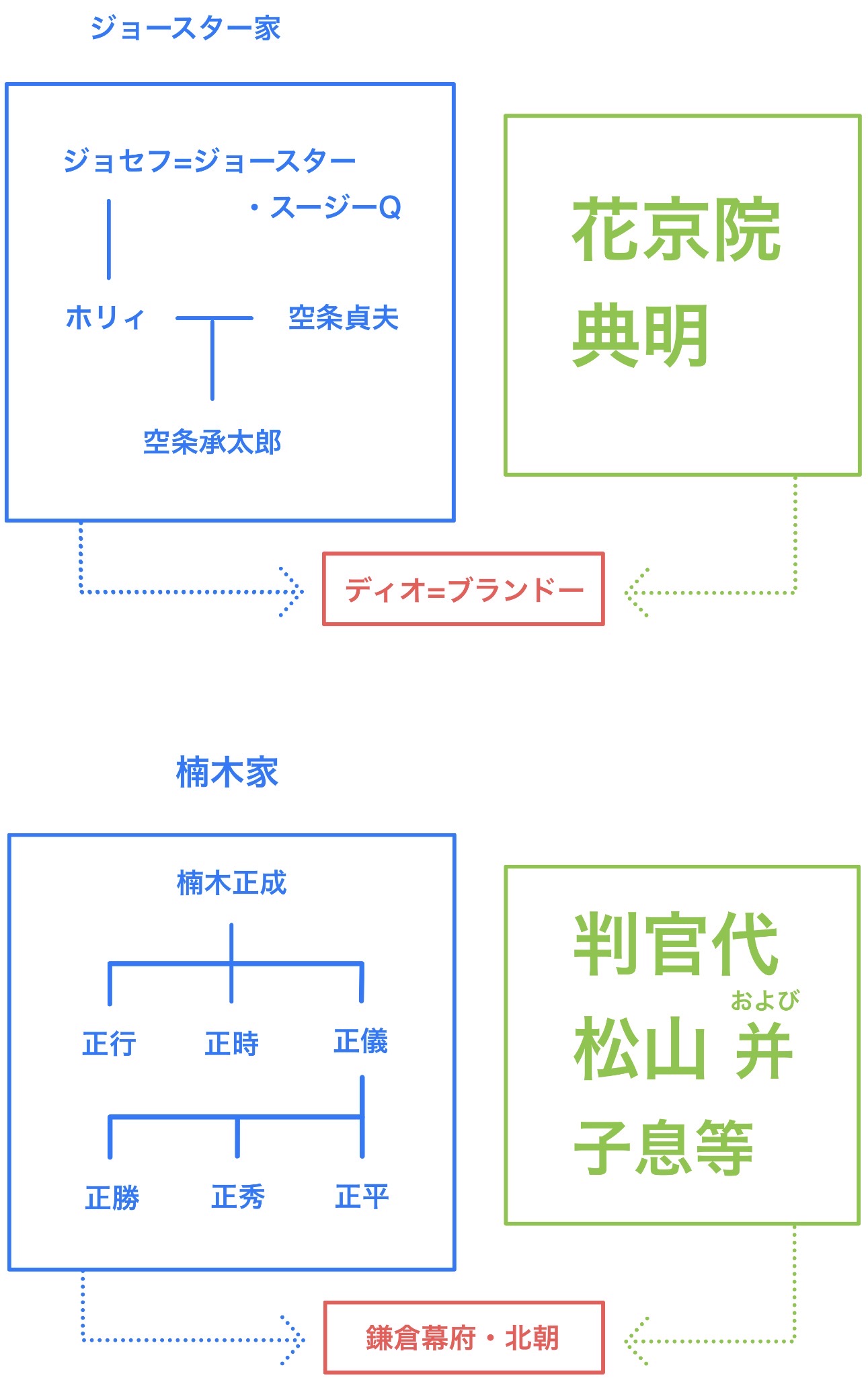

ジョースター家と花京院典明の距離感 ≒ 楠木一族と判官代松山の関係

繰り返しになりますが、松山一族の伝承や「ど根性に生きた将軍八代六郎男爵」などでは、松山一族は楠木家の家臣団の一人ではないか?と推測されてきましたが、楠木合戦注文をみる限り、楠木正成は大名級の勢力で、例えるならスピードワゴン財団級の財力を有していたと思われますが無位無官。松山家は皇別としての官職を持った、独立勢力だったことが分かります。無位無官の家臣に従五位判官代というのは有り得ません。建武の新政における官職も楠木正成の子、楠木正儀は楠木左馬頭。松山一族も松山左馬頭の記録があり、官職上は同等の地位であったことがわかります。

配下・臣従の関係はなく、比肩・戦友。

判官代という官職に任官するからには、まず源平藤橘が考えられます。鎌倉時代後期という時勢から考えると「源朝臣」か「藤原」です。

「判官代(ほうがんだい)」とは、平安時代以降に設置された役職で、主に院庁(上皇・法皇の政務機関)の事務官として、現地で土地管理や年貢徴収を行う役人を指します。

位階では五位・六位の者が任命されて院庁の庶務を担当しました。具体的には、院庁下文・院庁牒・院宣といった文書の署判や、文書の作成・考案、記録・文書作成などの事務に従事しました。

院の荘園の現地で、土地の管理や年貢(ねんぐ)の徴収を司る職務(の代理・補佐)を務めました。位階三位、四位といった御本家ではなく、あくまでも分家筋が就くことが多い官職です。

「判官」は「尉(じょう)」のことで、特に検非違使の尉を指すこともあります。また、源義経の通称としても知られますが、「判官代」はそれに直接関係する役職ではなく、あくまで「判官」の位階を持つ者が就く代官のような意味合いを持つと解釈できます。

大楠公が鎌倉幕府御家人と推定されるに至った手法で特定

ご先祖様と共に戦った戦友を、ここに記載しておきます。「富田林市史 第二巻 中世偏」「楠木合戦と摂河泉の在地動向」を参考にしました。

| 四条少将隆貞 早くから後醍醐天皇の討幕計画に参画し、笠置落城後姿をくらませた公家四条隆資(たかすけ)の子で、元弘三年には護良親王の側近として令旨に署名している。楠木正成よりも位階官職が上位の各地の武士を統率するため、貴種の大将として、正成が必要に迫られ推戴したと考えられる。和泉国国司。なお四条の由来は、四条大宮に構えた邸宅による。 |

| 楠木一族、同舎弟七郎 楠木一族について、「吾妻鏡』を読むと、源頼朝公が上洛した際の随兵に「楠木四郎」という名が普通にそこに書いてあり、大楠公のご先祖のようです。近年の研究では楠木氏はもともと頼朝公以来の御家人の説が有力のようです。舎弟七郎とは楠木正成の弟、楠木正季のことです。 |

| 石河判官代跡代 河内国石川郡石川荘を本拠地にしたといわれる源氏。 |

| 山城五郎 山城国(現在の京都府北部)荘園に任官された武将と思われる。 |

| 平野(ひらの)但馬前司子息四人 持明院統の公卿で関東申次を勤めた西園寺公宗(権大納言)の家人。但馬前司子息四人のうち三人が、平野将監入道と、その舎弟次郎蔵人と、孫四郎。 |

| 平石 河内国平石(現河南町)の在地武士。 |

| 切判官代 長洲庄(現代の尼崎市)の「木礼成心」の一族と推定される。切(木礼)は平野郷の南に隣接して現在「喜連」と表記され、「キレ」と呼称される地名姓と推定される。 |

| 春日地 現在の丹波市春日町の一族と解される。 |

| 八田 和泉国大鳥郡の石清水八幡宮領八田庄を本貫とする八田氏である。鎌倉期における八田氏は和泉上方の国御家人であり、その末期から内乱期にかけては八田助房が大鳥庄の悪党交名に頻出する。 |

| 村上 上村基宗。沢村宗綱の孫。和泉(いずみ)(大阪府)大鳥郷の有力名主。 |

| 渡辺孫六 長洲庄の豊前三郎左衛門入道の一族で摂津渡辺党の一員。 |

| 河野湯浅党一人 紀伊国阿氐河荘(阿瀬川荘とも書く)を本領とした湯浅党の一員と考えられる。 |

やはりこうしてみると、当時の武士も所領があった土地を苗字にすることが多いということがわかります。これは今も昔も変わりません。苗字が同じ叔父を「東京の叔父さん」「名古屋の叔父さん」「大阪の叔父さん」と地名で区別することと質的に同じです。当時の武士に限らず、ご先祖様のひとり藤原鎌足の「藤原」も、鎌足の出身地の地名「藤原」を天智天皇より賜っています。(地名「藤原」は藤原京があった辺りです。)

松山という所領に根を張る豪族が見つかれば、ルーツも判明するはずです。太平記に「松山氏」を見つけることができました。

|

そうこうするほどに仁木中務少輔は、京から伊勢へ落ちて、相摸守(細川清氏きようぢ)に従うと聞こえたので、兵部少輔氏春(細川氏春)は、京より淡路に落ちて国中の勢を付けて、相摸守(細川清氏)に力を合わせ、兵船を調えて堺の浜(現大阪府堺市)へ着くと知らせました。摂津国の源氏松山(松山左馬頭)は、香下城(現兵庫県三田市)を造り南方(南朝)に牒し合わせ([文書による通告])、播磨路を差し塞いで、人を通わせずと聞こえたので、並々でない蜂起に、京都の外までさわぎになって、世の乱が起こるのではないかと危ぶまない人はいませんでした。https://balatnas.exblog.jp/32707037/ |

「摂津国源氏松山は、香下城をこしらえて南方に 牒し合わせ、播磨路を差し塞いで人を通さず」これは「太平記」にみえる康安元(1361)年冬ごろの記録です。現在の兵庫県三田市に、松山の庄がありました。地元の志手原八王子神社には「松山左馬頭香下城によるや祈願所として神田祈祷田等を寄進す」の記録が残っています。摂津源氏の松山氏が南朝(後醍醐天皇)方に属して香下に城を築き、播磨から進出する北朝(足利氏)方の軍勢を防いだというものです。判官代松山と同じく、南朝(後醍醐天皇)方に属しているのも同じです。官職は左馬頭ですから政権の有力者と解します。(同時代南朝方の左馬頭といえば、楠木正成の子、楠木正儀・吉良上野介の祖先、吉良満貞が有名です)。左馬頭は遡れば北条得宗家、後年は足利将軍家・関東管領家が独占し、徳川将軍家では綱重が、右馬頭・左右馬寮御監は15代慶喜まで代々叙任された官職です。判官代松山家とは、ご本家と、分家の関係だったのでしょう。松山氏とは、多田源氏の流れを汲む武士の氏族で、摂津源氏の一流です。源満仲の曾孫である源頼親が松山を領有し、松山氏を名乗ったとされています。

松山の堰を築いた松山弾正(「弾正」は官職名 )

なお、京周辺の在地武士を、鎌倉武士と区別して「京武士」と言うそうです。

| 「京武者」論を最初に提唱した元木泰雄氏は、これを「院。摂関家等の権門と結合し、権門内外に対する爪牙として恒常的に軍事活動を行った軍事貴族(中央の官職を帯する武門)」と定義された。更に狭義では「京の政界に独自の地歩を有し、五位程度の官位有する存在」とも述べられている。これらの研究については、元木泰雄「摂津源氏一門l軍事貴族の性格と展開l」(「史林』第六号、一九八四 年)、同「保元の乱における河内源氏」(「大手前女子大学論集」二二号、一九八八年)に詳しい。 |

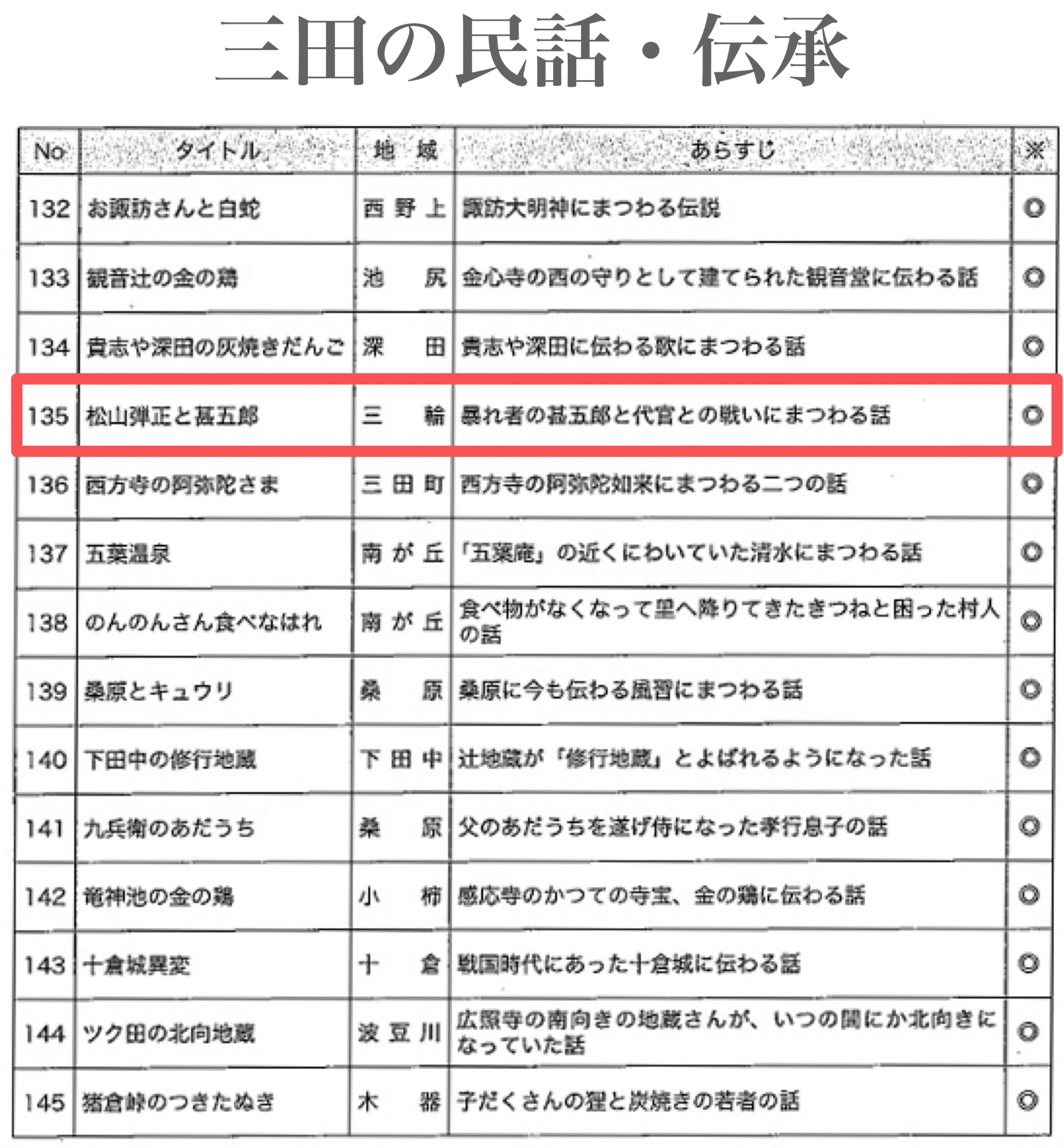

京武士たる松山家のご先祖様はどんな人たちだったのでしょうか? 三田のおはなし「松山弾正と甚五郎」にエピソードが残されています。

兵庫県三田HP「三田の民話・伝承」より画像引用

兵庫県三田HP「三田の民話・伝承」より画像引用

https://www.city.sanda.lg.jp/material/files/group/16/20160726113542-1113.pdf

|

…此の話は松山氏が善政を布いたのに対し、この地の土豪・大堂甚五郎の悪政に苦しめられた領民が、 甚五郎を盗賊として松山氏を讃えた話のように思えます。私には甚五郎が大道ヶ原(三輪山)から丸山(城山運動公園となっている丘陵地)及び其の北に位置する志手原や香下辺りを領していた土豪と思っています。羽束山山頂には香下城があり、 羽束三山と仮称している甚五郎山の山頂に曲輪跡があり南朝方の拠点ともなったとされますので、大堂氏を落とした松山氏方が此れら三輪・丸山・志手原 ・甚五郎の各山城を居城したのかもしれません。後醍醐天皇による天皇政権復権を目指す吉野南朝と、室町幕府が擁立した天皇を中心としながらも武家政権を樹立しょうとする京都北朝との、動乱期には各地の豪族達がどちらかに付いて戦っていた。 松山氏には土木工事等領民の為の治績もあって、 川除の南・武庫川を挟んで約1km地点、県道黒石三田線で貴志城に向かう途中松山堤の停留所標識を見るが松山氏の治水工事「松山の堰」の名残でしょうか。 貴志城にも「五郎四郎池」「御内儀(おなぎ)池」のはなしがあって、武庫川の氾濫や水飢饉に領民の苦しみがつたわってきます。 |

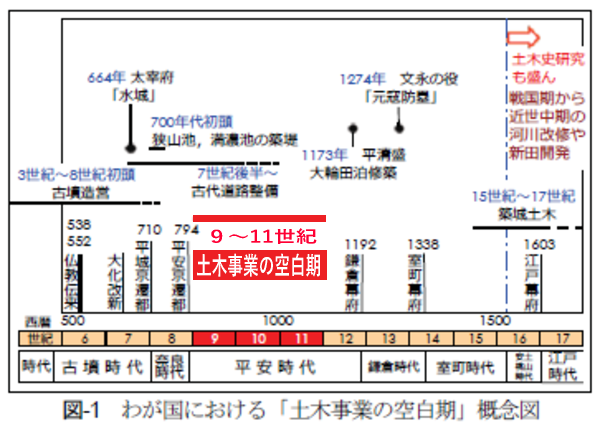

治水工事「松山の堰」造営は注目に値します。土木学会論文集「我が国の土木事業の空白期における土木と関係する官職」によれば9世紀から11世紀は「犯土」という思想が浸透した、土木事業がほとんど行われない空白期であったといいます。

武士はその空白期に目をつけました。橋や道路の維持管理(土木工事)を担うことで、通行税等の使用料を管理したのです。松山一族は更にもう一歩進めて治水事業を行い、領地の収益確保を狙ったと思われます。「(徳政令等で世を混乱させる)幕府政権とは距離を置き、民の中で、民と共に生きる」松山一族のその後のスタイルが決定されたと解します。領民には感謝され、将にWinWinの関係でした。治水事業では信玄堤の甲斐源氏武田氏よりも200年先駆けています。12世紀当時の草莽の技術者集団といっても差し支えないでしょう。

松山の堰につき、三田市文化協会様の公式ホームページより画像引用させて頂きました。

https://sandashibunka.grupo.jp/blog/5021524

ご先祖様の治水の事績は、昭和30年代までの600年間に渡り現存していました(上記写真)が、昭和36年6月に発生した戦後最大洪水により、改修工事が進められました。現在では交差点とバス停留所に、その名前が残されています。土地の記憶を名前に残して頂いた三田の皆様に感謝申し上げます。

中(あた)らずと雖(いえど)も遠からず

赤坂城や、千早城の戦いにおける、二重の壁、丸太落とし、石落とし等の仕掛けに、松山氏の建築土木技術があったと考えるのも、なかなか歴史の浪漫があって良いと記事主は思います。「判官代松山ならびに子息等」は「松山一族郎党・技術者を合わせて40~50人」と推定します。鎌倉軍100万人に対し、お味方は800人です。各々一兵卒となって戦いつつ、技術協力でも貢献と考えるのが自然です。もしも記事主が判官代松山なら、戦場に「刀」、「弓」、「矢」と一緒に、大量の「鋸」、「鑿」、「槌」を持込み、他の諸将の目を丸くさせたと思います(笑)

楠木正成「(松山)判官殿!之は如何?」

実際の訂正は後世の研究を待ちます

wikiの八代大将の記述【この松山家は、楠木正成一族の家臣の末裔という】ですが、記事主ならこのように訂正したいところです。【清和源氏に端を発する松山家は、南朝より左馬頭に叙せられ、土木建築と治水技術により善政を布き「松山の堰」の名が現・三田市の旧領に残る。分家の判官代松山は楠木正成と共に天王寺合戦に参加の記録があり、湊川合戦まで南朝軍として戦う。その後、尾張の國の丹羽に根を張り、飛保の曼荼羅寺(後醍醐天皇の叔父が開山)の寺侍となる。江戸期は現在の犬山市、扶桑町・大口町・岩倉市の一部、18ケ村を知行する大庄屋であった。】

余談ですが、江戸時代のご先祖は「目付・御庭番の役割を、尾張藩から任命されていた」と記事主は解しています。犬山藩成瀬家を「事務レベルで監視」していたのです。松山家の本拠地楽田は尾張藩領でしたが、他の17ケ村はすべて御付家老の犬山藩領です。大庄屋ということで、行政の事務を担っていたのは松山家になります。犬山藩領の治安・実情・石高情報が手に取るように入手できました。

犬山成瀬家は幕府から任命されて尾張藩を目付け、楽田松山家は尾張のお殿様から任命されて犬山藩を目付。成瀬家は一方的に監視していただけではなく、尾張藩からも一定の警戒・監視をされていたことがわかります。

犬山の成瀬さんにとって、松山家は後ろに尾張徳川家が見え隠れする、無碍にできない存在だったのです。実際に松山家に対する配慮として、八代さん(幕末当時は松山浦吉)は犬山藩藩校「敬道館」で学ぶことを許可されています。周りが全員武士の子のなかに、大庄屋とはいえ、たったひとり農民の子が混じってです。負けん気の強い八代さんは成績優秀の記録が残っています。明朗闊達な八代さんは喧嘩もめっぽう強かったので、きっと虐められることも無かったと思います。それにしても楽田から敬道館まで子供の足で歩いて2時間はかかります。もの凄い肉体上の耐久力と、自己制御の能力、そして持続する意志です。

折角なので学術書には絶対に書いてないことを

清和源氏のご子孫の皆様に尋ねてみたいことがある。心の中に大きな鬼が住んでいると思う。坂上田村麻呂の血筋なので、記事主は心の中の坂上田村麻呂が暴れていると呼んでいる。この制御は難しくないだろうか。wikiを読むと井上馨侯爵は清和源氏とあって、短気と怒声と書いてある。明智光秀日向守も土岐氏流清和源氏で、本能寺の変で暴発している。本能寺の変の「なぜ?」を考えるとき、暴れる坂上田村麻呂を考慮しないと理解は不可能です。時代を遡れば源頼義、八幡太郎義家親子は言うに及ばず、鎌倉殿やその血縁者、歴代足利将軍も大概気性が荒い。松山一族のご先祖、松山義根も磅礴隊として幕末の混乱期に戦い、八代さんは、500年間無敵を誇ったコーカソイド相手に最初の巨砲一撃を与え(仁川沖海戦)、東郷平八郎元帥の反対も押し切って薩摩閥を海軍から一掃している(シーメンス事件時の海軍大臣)。元来の気性の激しさ由来と言わざるを得ない。短い激動期、混乱期には大いに役に立つかもしれないが、長い平和な時代に、この気性は、困りものではないだろうか。